RELAZIONE PERSONALE DEL 2° CAPO CANNONIERE Dante RINALDI, matricola 15070, riguardante la sua posizione dall’8 settembre 1943 al momento della liberazione

In data 8 settembre 1943 mi trovavo imbarcato sul piroscafo armato S. GIGI, in qualità di capo gruppo con alla mia dipendenza un sottocapo e otto uomini componenti l’armamento difensivo del suddetto piroscafo. In tale data il piroscafo si trovava in sosta nel porto di Ancona proveniente da Venezia con carico di grano. Dalla notte dello stesso giorno a tutto il nove si stette in attesa di ordini, tutto il personale si trovava a bordo. La notte del 9, il comando marina locale dava disposizioni di tenerci pronti per salpare all’alba del 10 e così avvenne. Alle prime luci si salparono le ancore per lasciare l’Italia e andare a rifugiarsi a Cattaro. Con noi vi era un altro piroscafo armato di cui non ricordo il nome.

La navigazione fu regolare e calma per tutto il giorno e la notte seguente fino a mezzogiorno dell’11. Ci trovammo a circa due miglia dalla costa dalmata all’altezza di Ragusa, erano le 12,50 circa, si udirono, prima e si avvistarono dopo, apparecchi che sorvolavano la zona costiera adiacente il porto di Gravosa. Il comandante ed io seguivamo col binocolo le evoluzioni del volo, tentando di precisare di quale nazionalità appartenevano e fu quando la formazione si diresse verso di noi che si individuarono per aerei tedeschi, ma non vi fu il tempo per esprimerci le nostre impressioni di quel fatto, poiché il primo apparecchio in testa, giunto nella posizione voluta, fece la picchiata e sganciò le sue bombe, erano Stukas, a cui fece seguito il mitragliamento. Pronta e immediata fu la nostra reazione con l’unica nostra arma antiaerea, ma naturalmente la nostra reazione non poté avere nessun risultato positivo in quanto troppo impari era la lotta, e tutti i sei apparecchi bombardarono e mitragliarono un solo piroscafo, il S. GIGI, costituendo esso la preda preferita dato il suo carico completo, l’altro quasi vuoto, avrebbero pensato di occuparsi dopo e tornarono in attacco con un maggior numero di apparecchi e così avvenne. I danni subiti in questo primo attacco non furono tanto gravi rispetto al numero delle bombe sganciate, due o tre colpirono la parte prodiera della nave, il mitragliamento, anch’esso fu poco proficuo, solo il comandante rimase ferito non gravemente ad una gamba.

In seguito, di comune accordo, i due comandanti decisero di approssimarsi il possibile alla costa e darvi fondo e attendere gli eventi. Mentre si approntavano le lance per scendere a terra e cercarvi rifugio, già il secondo attacco fece seguito al primo e fu terribile, gli aerei erano 9, di nuovo il nostro spirito difensivo ci portò senza esitare a reagire, ma anche questa volta senza nessun risultato, lo spostamento d’aria di una bomba caduta nelle vicinanze della mitragliera, portò via il caricatore ormai vuoto rendendo l’arma inutilizzabile per altre cause imprecisate. Dieci minuti circa durò l’attacco, gli Stukas ci attaccarono con tutta la loro violenza e arditezza, sicuri del fatto loro in quanto nessuna reazione efficace li poteva contrastare. Quando l’ultimo apparecchio fu lontano, tutti risposero all’appello, Dio ci aveva protetti.

Il comandante al primo colpo d’occhio alla nave, giudicò impossibile proseguire la rotta prestabilita, cioè il raggiungimento di Cattaro, poi si attendeva di essere attaccati di nuovo e altro non ci rimaneva che abbandonare provvisoriamente il piroscafo, cercando scampo nella vicina costa dell’isola di Galamot, e così fu fatto. Anche tutto l’equipaggio dell’altro piroscafo, ugualmente colpito trovò rifugio nella predetta isola, ma meno fortunato di noi ebbe a lamentare la perdita di un uomo rimasto mortalmente ferito da una raffica di mitraglia, decedendo sul posto. Venne sepolto nel cimitero locale con i conforti religiosi e il cordoglio di tutti. Passò circa mezz’ora e il terzo attacco seguì il secondo, con la medesima violenza, con la medesima premeditazione di distruggere uomini e cose, sgranando anche qualche raffica di mitraglia a terra ove ci trovavamo nascosti dietro gli alberi e in qualche buco, ma la loro ferocia non ci raggiunse e tutti ci trovammo salvi. I piroscafi subirono ancora maggiori danni tanto che l’altro il quale era quasi vuoto, il giorno dopo affondò, il S. GIGI sbandava da una parte, ma più duro dell’altro, resistette ai duri colpi e il giorno dopo venne rimorchiato e portato in porto dai tedeschi.

Nell’isola da noi poca conosciuta, trovammo ospitalità in un nostro presidio del Regio Esercito dandoci vitto e alloggio e cameratesca accoglienza, sconforto al nostro stato d’animo non poco depresso per la triste situazione. Il giorno dopo, 12 settembre, il comando del Corpo d’Armata di Ragusa si arrendeva ai tedeschi e la nostra bandiera in quel presidio fu ammainata con grande dolore per chi ancora si sentiva italiano e soldato. Da quel triste giorno ci sentimmo nella più umiliante delle situazioni: prigionieri di guerra in mano tedesca. Dall’isola di GALAMOT, io e i miei marinai, assieme ai militari di quel presidio ci concentrarono a Ragusa in un campo ove già migliaia di nostri compatrioti bivaccavano. Da questo campo di concentramento incominciò la prigionia fatta di privazioni, stenti e patimenti materiali e morali. Si dormiva sulla dura terra all’aperto, senza materasso e coperta, il vitto era poco e cattivo che ci veniva dato in natura e solo un pasto si mangiava, il pane era ammuffito e acido, l’acqua scarsissima, ce la portavano con l’autobotte una volta al giorno. Fin dai primi giorni incominciarono a farsi sentire gli stimoli della fame e non pochi in seguito dovevano essere ricoverati in ospedale per esaurimento e dissenteria.

Da quel primo campo incominciava anche la deplorevole e vergognosa propaganda fatta da ufficiali italiani per incorporarci come combattenti o militi del lavoro nelle file dell’esercito tedesco, qualcheduno purtroppo cedette alle lusinghiere e false prospettive che ci facevano intravvedere. Da Ragusa dopo una quindicina di giorni io e i mie marinai, sempre fraternamente uniti e solidali nella buon o cattiva stella, assieme ad altri, partimmo per altra destinazione e ci portarono nel campo di aviazione di Mostar (Croazia), eravamo in 450 alloggiati in una caserma già cintata da doppio filo spinato; qui ci restammo dieci mesi, ove prima la fame e il duro lavoro nel trasporto di bombe di apparecchio da un posto all’altro e di altri lavori d’ogni genere faticosi mentre il vitto consistente per i primi tre mesi in acqua bollita di patate e zucche senza condimento, il pane non più di due etti. Qualcuno non resistette e terminò all’ospedale, altri cedettero alle sempre pressanti minacciose richieste di andare volontari con loro. Poi incominciò l’incubo continuo ed esasperante dei pericoli delle incursioni. Si viveva, si lavorava sempre nel centro del campo di aviazione il quale era uno dei più importanti della zona. Rifugi non esistevano, già dalla metà di dicembre incominciarono le prime incursioni di mitragliamenti, poi fecero seguito i primi attacchi leggeri di bombardamento e il 14 gennaio 1944, il campo di aviazione di Mostar fu bombardato per tre ore in tre successivi attacchi, si calcolò che fossero state sganciate non meno di 4.000 bombe d’ogni calibro senza gli spezzoni di ogni sorta, fu tremendo.

La maggioranza di noi ebbe il tempo di correre alla nostra caserma, in cantine che rappresentava il nostro rifugio ma che sarebbe bastata una bomba da 50 chili per arrivare fino a noi. Il fatto sta, che bombe di ogni tipo caddero intorno alla nostra abitazione, poiché tutt’intorno vi erano i capannoni e i fortini alla distanza dai trenta ai cinquanta metri al massimo, ma la nostra casa fu salva. Fra noi molte congetture in proposito e fra l’altro si disse che gli alleati sapevano della nostra presenza in quel campo per averci certamente avvistati nelle numerose ricognizioni mentre si andava al lavoro o quando nelle incursioni di mitragliamento a bassa quota, che per noi altro non restava che buttarci a terra e sempre fummo risparmiati e di proposito si volle che la nostra abitazione fosse risparmiata con grande abilità di quegli aviatori. Si ebbero a lamentare alcuni morti dei nostri, quelli che si trovavano fuori all’aperto, rifugiati in qualche buca e messi in prigione per aver commesso piccola mancanza di disciplina, altri processati e condannati con pene non inferiore a tre mesi per averli trovati con un pezzo di corda o di tela che loro giudicavano sabotaggio. In quanto alla corrispondenza con le nostre famiglie, solo dopo sei mesi permisero di scrivere. Così per dieci mesi durò la vita costì. Poi iniziammo il viaggio per la Germania. Da Moster a Belgrado il viaggio fu abbastanza soddisfacente. A Belgrado, in stazione ci prese in consegna un altro comando e ci incolonnarono assieme a numerosi partigiani rastrellati e ci fecero percorrere le vie principali di quella città a scopo di propaganda, dando a intendere che anche noi eravamo rastrellati. Commoventi furono le dimostrazioni di simpatia verso di noi da parte della popolazione, la quale di nascosto al nostro passaggio, cercava di allungarci qualche pezzo di pane, una sigaretta o una buona parola di conforto in lingua italiana.

Da Belgrado dopo pochi giorni, ripartimmo, ma questa volta con altro trattamento, chiusi in 40 per ogni vagone, poco mangiare e solo acqua, una volta al giorno ci facevano scendere a terra per i bisogni corporali. Dopo quattro interminabili giorni giungemmo in un campo di smistamento vicino a Norimberga, ove sostammo tre giorni e poi a gruppi di 100 e più uomini, fummo inviati in diversi posti di lavoro, ci dettero il piastrino da prigioniero di guerra e stampato dietro la schiena delle nostre giubbe la sigla di quello che eravamo, ci inviarono a Deggendorf in Baviera, ove per la maggior parte ci adibirono a lavori di scalo merci, altri in montagna a far legna, altri nelle caserme per lavori di ogni genere. Anche qui lavoro pesante e poco mangiare. Nel mese di settembre, molti dei nostri compagni prigionieri in Germania di altri campi, furono con firma o senza, passati lavoratori civili senza più sentinelle e reticolato. A noi dello Stammlager XIII A, Arbaitekommando n. 12038, nulla di tutto questo. A noi ebbero ancora la sfrontatezza di chiederci di vestire la loro divisa per militare così nelle loro file o nella repubblichina italiana, interrogati uno per uno, avendo da tutti un netto rifiuto. Alla nostra richiesta di spiegarci come mai gli altri prigionieri erano diventati civili lavoratori e noi no, ci risposero che noi eravamo considerati partigiani dalla Balcania. Così restammo tali con sempre la sentinella al fianco fino all’ultimo, resistendo ad ogni pressione ed ad ogni ingiuria.

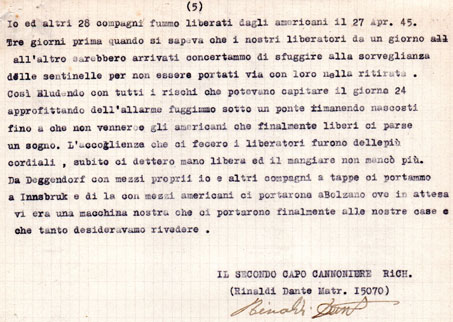

Io e altri 28 compagni fummo liberati dagli americani il 17 aprile 1945. Tre giorni prima, quando si sapeva che i nostri liberatori, da un giorno all’altro sarebbero arrivati, cercammo di sfuggire dalla sorveglianza delle sentinelle per non essere portati via con loro nella ritirata. Così, eludendo tutti i rischi che potevano capitare, il giorno 24, approfittando dell’allarme, fuggimmo, trovammo riparo sotto un ponte e rimanemmo colà nascosti fino a che non vennero gli americani e diventammo finalmente liberi ci parve un sogno. L’accoglienza che ci fecero i liberatori fu molto cordiale, subito ci dettero da mangiare cibo che poi non mancò più. Da Deggendorf, con mezzi propri, io e altri compagni, a tappe ci portammo a Innsbruk, e di là, con mezzi americani, raggiungemmo Bolzano ove in attesa vi era una macchina nostra che ci portò finalmente alle nostre case che tanto desideravamo rivedere.